写真(左)は藤川さんが脚本を手がけた人気作『ウルトラセブン』(円谷プロ提供)

写真(左)は藤川さんが脚本を手がけた人気作『ウルトラセブン』(円谷プロ提供)

今、「最後の作品」の下準備をしているところなんです―。

そう話すのは、先日卒寿を迎えた、脚本家・小説家の藤川桂介(本名:伊藤英夫)さんだ。『ウルトラマン』、『宇宙戦艦ヤマト』、『銀河鉄道999』、『マジンガーZ』-。藤川さんが携わった作品たちがなければ、アニメや特撮など、今や世界的な人気をほこる日本のポップカルチャーのあり様は全く違ったものになっていたことだろう。しかし、その歩みは必ずしも順風満帆といえるものではなかったという。時代の転換期を駆け抜けたクリエイターは、どのような想いを抱いて挑戦の日々を過ごしたのか。今回は慶應義塾大学出身の藤川桂介さんに、自らの歩みについて話を聞いた。

1934年6月16日東京都生まれ。世田谷区在住。慶應義塾大学文学部国文学科卒業。1958年、放送作家となり『ウルトラマン』『怪獣ブースカ』『ムーミン』『マジンガーZ』『宇宙戦艦ヤマト』『銀河鉄道999』『新・エースをねらえ!』『六神合体ゴッドマーズ』『キャッツアイ』などのテレビドラマ、特撮映画、アニメーションなどの脚本を書く。1983年、作家活動を開始し、翌年『宇宙皇子』を発表。宇宙皇子シリーズは1000万部を超えるロングセラーになった。

そば屋の跡取り息子

今からさかのぼること90年前、藤川さんは東京の下町のそば屋で生まれた。6兄弟の長男であったがゆえ、ゆくゆくは店を継ぎ、一家を支える屋台骨となることを期待されて育ったのだという。

「「お前が駄目になると下の者もみんな駄目になるぞ」と言われて厳しく教育されました。私はそばをゆでる釜前という仕事をしていましたが、東京でも比較的知られたそば屋でしたので、大晦日などは深夜まで大変な騒ぎでしたね。父親はとても厳格で、曲がったことが大嫌いな人でしたが、私は真面目でしたのであまり怒られたことがありませんでした」

文学との出会いも父親の影響が大きかった。「親父はなぜか文学青年だった」と回想する藤川さん。家には、芥川龍之介などをはじめとする文学者の豪華な全集が一式揃っていた。

「下町育ちでしたので、あまりお上品な遊びはできませんでした。ですが、夕方になって食事の時間になると、父は芥川賞をとった小説などについて論評して、どうやったら面白い作品になるのかなどを話していましたね」

「まだ何の夢も目標もなかった」という少年時代だが、文学への関心は自身の中で次第に大きなものになっていた。

将来の芥川賞作家

中高時代はテニスに熱中していたという藤川さんは、テニス部のキャプテンとして百人を超える部員を率いつつ、文芸部にも所属するという、まさに文武両道の青春時代を送っていた。

「当時、中島河太郎(のちに江戸川乱歩に注目され、日本推理作家協会の理事長を務めた文芸評論家)という先生が文芸部の顧問をしていました。その先生は、私が高校1年生の時に書いた短編小説『地蔵』を読んで、私の担任に、「凄いよ。あいつは将来の芥川賞作家だよ」と言ってくれたようなんです。「物を書く」ということに目覚めたきっかけのような出来事でした」

『文學界』や『ドラマ』といった文芸雑誌を買うようになり、小説は勿論、ラジオドラマの脚本を書くということに、藤川さんは強い興味を持つようになった。そんななか出会ったのが、戦後日本を代表する脚本家の一人である水木洋子さん(『ひめゆりの塔』、『裸の大将』などを手掛ける)だ。彼女の作品に魅了された藤川青年は、この名脚本家にファンレターを送った。

しばらくすると、藤川さんのもとへ実に丁寧な返事が送られてきた。「今でもその手紙を大事に取っています」と語る藤川さん。手紙には水木さんからの激励の言葉がならんでいた。

シナリオ作家になるためには、10年間は我慢しなくてはいけません。それからが勝負です

「いつか物を書きたい」。高校時代の藤川さんの中で、その願いは確固たるものになっていた。

あこがれの慶應義塾

背後の天空にいつの間にやら大きな満月がぽっかりと浮び上った。白色光の神秘な光芒があたりに耀よいはじめた―

(加藤道夫『なよたけ』より)

1951年6月、東京・新橋演舞場。ある戯曲が尾上菊五郎劇団により上演される。主演は九世市川海老蔵、脚本を担当したのは当時新進気鋭の劇作家、加藤道夫-。『三田文学』に連載された加藤の戯曲、『なよたけ』を舞台化したものだ。若き日の藤川さんは、日本の古典である『竹取物語』に取材したこの大作に衝撃を受ける。

「将来こんな話が書きたいなあと思いました。当時、加藤道夫さんは慶應義塾大学の演劇研究会で指導をしているというので、是非加藤先生のところで勉強したいということから、何としてでも慶大に行きたいなと思うようになりました」

だが、「慶大の文学部」という選択に藤川さんの父親は反対し激怒した。跡取り息子である藤川さんには、将来の経営者として、大学で経済や商業の勉強をしてほしいと考えていたからだ。

「しようがないので慶大と一橋大学の経済学部を受けたのですが、見事に両方落ちてしまいましたよ。だから次の年は自分の目指す方向に行くぞということで、思い切って文学部を受験しました。結果として受かって合格者の説明会に行くと、慶大の先生は非常に紳士的で、受験生のことを労わってくれましたので、ああこんな大学に行くべきだと思い、進学を決意しました」

「慶大に行けばあこがれの加藤道夫に会える」と大学での学びに期待に胸をふくらませていたという藤川さん。だが、その思いを打ち砕くかのように、衝撃的なニュースが飛び込んできた。

「加藤道夫さんがなんと自殺してしまったんです。目指そうとした人がいなくなってしまったわけですから。完全に方向を見失ってしまいました」

また、慶大へ入学した藤川さんは、「あまりに自分とは生活環境が違う人が多すぎる」という事実に驚かされることになる。地方から上京してきて下宿ではなく旅館に住む者、東京にある会社の社長の令息・令嬢。裕福でゆとりのある同級生が多く、「今よりもはるかに格差があった」と振り返る。

「私たちみたいに、うちで家族そろって働くという環境で育った人間からしてみれば、まるで「天と地」でしたよ。私の父にしても、下町のそば屋ですから。「なんでお前は息子を慶大なんかに行かせたんだ」と近所の人から言われたこともあるようですね。でも、親父はこちらの味方になってくれました」

先輩との出会い

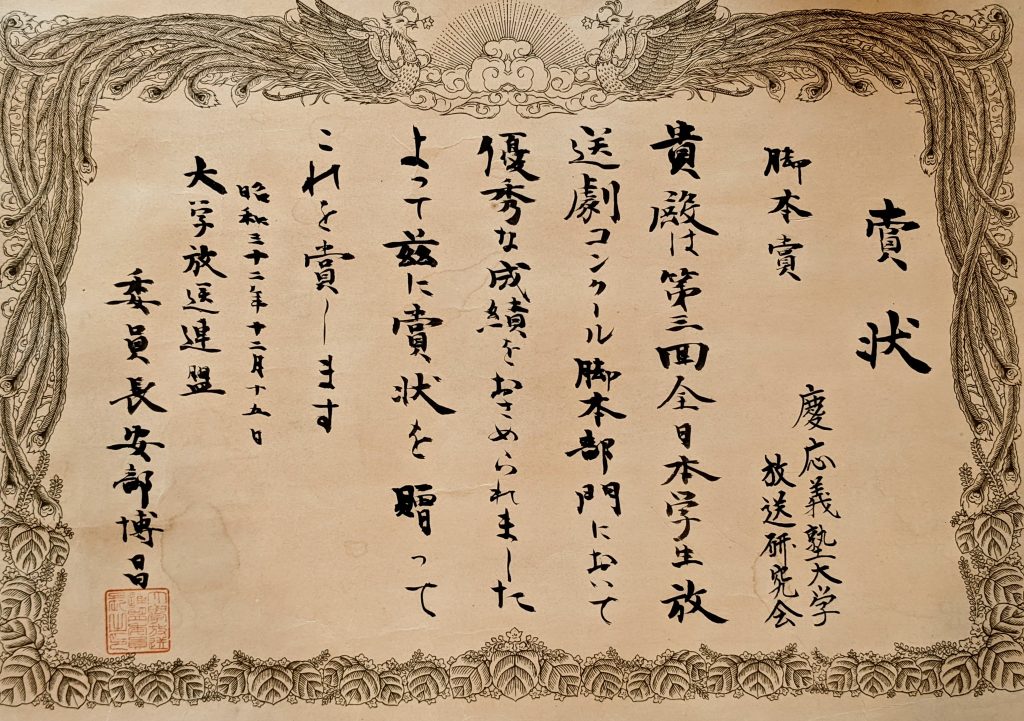

目標としていた存在が消え、周囲との格差も感じていたという藤川さん。ある日、校舎を「ふらふらと歩いて」いたら、「放送研究会に来ませんか」と声をかけられた。「何か書くところがあるのですか?」と聞き返すと、「ちょうどいま先輩に、脚本コンクールで2年連続して優勝している人がいる。その人の後を継いでもらえるような人を探しているんだ」という返答があった。

「ドラマが書けるのですね」と言って、僕は放研に籍を置くことになったんです。1年生の秋ごろに、コンクールへ出品するための脚本の校内選考がありました。それに応募してみたのですが、なぜか代表作品として選ばれました。そこではじめて、前年まで優勝を続けていた先輩が私のシナリオを読んでくれました」

その先輩こそが、生前に弊紙でもインタビューを行った『ウルトラマン』の生みの親の一人である映画監督・脚本家の飯島敏宏さん(2021年10月逝去)だった。のちにタッグを組んで数々の名作を生み出すことになる藤川さんと飯島さんは慶大のサークル内で出会ったのだ。

「飯島さんも出身は東京の下町なんです。飯島さんのお家は服屋さんで、うちはそば屋。ごく普通の環境で生活している者同士でした。だから自然と気が合ったんでしょうね。先輩として飯島さんはよく遊びへ連れていってくれました。当時、裕福な人たちは横浜のナイトクラブで連日遊んでいましたよ。一方、私たちは日本劇場のショーやコントを楽しみ、喫茶店で思いを語り合いました。同じ志を持った者として、将来の文学の在り方や演出の話をして日々を過ごしていました」

藤川さんと飯島さんは共に未来を思い描きながら慶大で充実した学生時代を送っていた。やがて、そんな藤川さんにも進路選択と卒業の時が訪れる。

苦闘の日々

商いではなく、文芸の世界に自らの道を見出していた藤川さんは、「作家を目指したい」と父親に申し出たが、「藤川さんを一家の跡取りに」とかねてから考えていた父親からは猛反発を受けた。「半ば勘当に近い形で家を出ることになりました。そのときから苦闘が始まっていたんですね」と藤川さんは当時を振り返る。

就職試験でも思うような結果を得ることができなかった藤川さん。「物書きとしてやっていけるのではないか」という劇作家・飯沢匡さん(黒柳徹子の師としても知られる)らの言葉を頼りに執筆業をはじめることとなったものの、はじめはなんの仕事もなく、日々の生活を送るのに必死だった。

「父の知人に紹介されたアパートに住み始めましたが、パンと水だけを食べる生活を送っているうちに、栄養失調のような状態になって起き上がれなくなってしまいました。でも、書かなければ作家としては独り立ちできない。なんとか机に向かうんですが、原稿用紙のマス目が大きくなったり小さくなったりして見えて、もう限界かなと思うようになりました」

頼みの綱だった劇作家の飯沢匡さんからも、「良い苦労をしているね」という言葉でつき放され、藤川さんは「完全に追い込まれた」状態に陥ってしまう。もはや絶体絶命かに思えたそんなとき、慶大時代の親友の婚約者が、藤川さんのアパートをふと訪ねて来た。

「「あなた何しているの?」と聞かれて、「水を飲んで頑張っているんだ」と答えると、「駄目じゃないの。家へいらっしゃい」と言われて、彼女の自宅で野菜炒めをご馳走してもらいました。そして帰りにアルミ製のお弁当箱におにぎりを詰めて持たせてくれて。ちょうどその帰り道、電車賃すら無かったのでひたすら夜道を歩いていると、目の前に大きな月が出ていました。それを眺めていると、人の情けのあまりのありがたさに目から涙がぼろぼろと零れて止まらなくなりました。思えばそれが運のはじまりだったのかな」

ほどなくして、大学時代の知人たちから連絡が入り、藤川さんが自らの現状を伝えると、ラジオ番組の構成作家の仕事を任されるようになった。当初目標としていた脚本家の仕事ではなかったものの、懸命に取り組んだ。

そのうちに、慶大時代の先輩であった飯島さんが、藤川さんへテレビドラマの脚本の仕事を紹介してくれるようになる。飯島さんも当時、新人演出家として、まさに独り立ちしようとしていたのだった。藤川さんはその頃の飯島さんとのエピソードを明かしてくれた。

「まだ私が苦闘していましたころ、飯島さんのお母さんが病気で危篤になりました。そのお見舞いに「一緒に行かないか」と言っていただいて、病院へ同行したことがありました。

そのとき、お母さんが飯島さんに「これからも伊藤さん(藤川さんの本名)と仲良くしてね」とふり絞るような声でおっしゃったんです。飯島さんは力強くうなずいていました。そんなこともあって、飯島さんとは「物を書く」という話とは別に、お互い生きている世界が重なり合っていったようなところがあります」

苦闘の日々が自らの大きな財産になったと考えている藤川さん。徐々に仕事も増えていくなかで、赤坂へ居を移し、いよいよドラマ作家としての本格的なスタートを切ることになる。

二人のドラマ

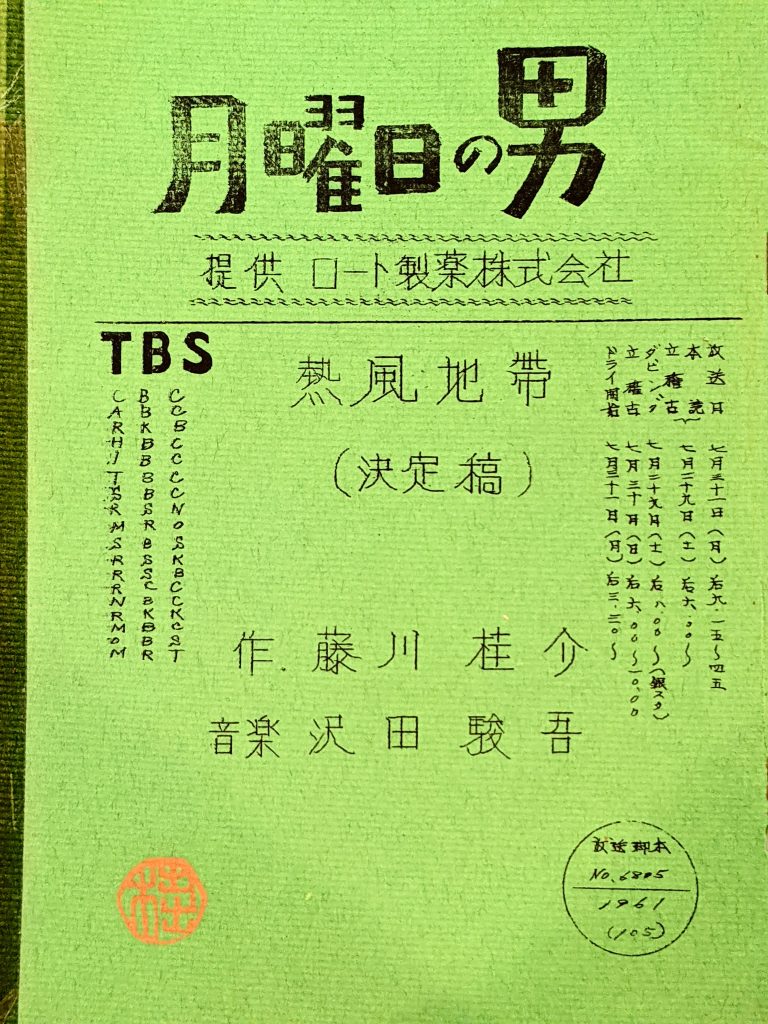

飯島さんがTBSの若きプロデューサーとして、『月曜日の男』というドラマを手掛けた際、その最初期の台本を藤川さんに依頼した。当時、新人脚本家であった藤川さんにとっては、異例の大抜擢だった。

「赤坂の旅館で執筆することになりましたが、初めての経験だったので、緊張してなかなか筆が進まない。食事も喉を通らなくなってしまい、最後の日は書きあがったのかも分からないような状況で倒れていました。どうもその間に飯島さんは僕の書いた原稿をもって会社に帰ったようです」

そんな藤川さんの姿勢を高く評価したのは、旅館の女将だったという。夕方になると酒を飲みに町へ出ていく他の脚本家たちとは違い、藤川さんだけは部屋に残り、一心不乱に執筆作業にいそしんでいたからだ。「あいつはすごく真面目なやつだと女将さんが集まっていたプロデューサーに言ってくれていたようです」と藤川さんは笑顔でなつかしむ。

また、当時、藤川さんは赤坂に住んでいたため、TBSの本社に近かったこともあり、飯島さんがよく家を訪ねてきたという。

「あるとき、飯島さんの担当していたドラマで、原案だけを提出して逃げてしまった脚本家がいました。でも、その原案に基づいて飯島さんはすでにセットを発注してしまっている。困り果てた飯島さんは私のところへ来ました。「助けてくれ。セットは完成しているのに肝心の脚本がない。しかも読み合わせは今夜だから、急いで原案をもとに想像で適当な脚本を書いてくれ。俺は前編を書くから、後編を頼む」というわけです。ある意味、飯島さんとのはじめての共同作業でしたね」

その後も、一緒にロケーション・ハンティングをしたり、アフレコに参加したりと、藤川さんと飯島さんは多くの「共同作業」を行った。そして、手掛けていたドラマがひと段落したころ、藤川さんは飯島さんに、これまでとまったく異なる新しい番組を紹介される。それこそが、ほどなく日本中で大ブームを巻き起こすことになる『ウルトラマン』だった。

ウルトラマンの描き方

「飯島さんから「興味があれば行ってみない?」と言われ、『ウルトラマン』の製作会社である円谷プロへ行ったのがはじまりで、特撮の世界とご縁ができました」という藤川さん。実は、それまでリアルな社会を舞台としたドラマしか書いたことがなかった藤川さんは、特撮作品を観たことがほとんどなかったという。

「はじめて円谷プロの特撮作品を観たとき、感じることがありました。特撮のもつ仮想現実の世界も活かし方次第で、リアルな現実を描けるものになるんではないかと。むしろ、そこに社会の最先端があるのではないかと思いました」

『ウルトラマン』のストーリーを書くにあたり、藤川さんは、飯島さんと話し合いを重ね、「親子で楽しめる作品」を作品づくりの指針とした。念頭に置いたのは、自分たちが生まれ育った下町の風景だ。

「私たちは家族なかよく話をしながら仕事をしていましたから。派手ではないかもしれない。それでも、そうやってみんなで生きていくというのが下町の普通の生活です。1960年代の後半は、働くことに忙しい時代で、親子で話せる機会が減りつつありました。だからこそ、少なくとも僕と飯島さんは、家族みんなが観られる番組をつくろうと考えていました。『ウルトラマン』で描いた宇宙や科学などを題材に、親子で楽しく会話してほしかったんです」

それ以降、「家族で楽しめる作品をつくる」ということが、藤川さんの基本姿勢となる。やがて、「ウルトラマン」シリーズを離れ、飯島さんと別々の道を歩むことになってからも、藤川さんは子どもたち、そしてその家族へむけた作品を書き続けた。

売れっ子クリエイターへ

「『ウルトラマン』が書けるんだったらアニメの脚本も書けるのではないですか?」という大手代理店からの誘いがあり、それで企画書を書いたのが『ムーミン』のアニメです」

藤川さんは、1970年放送の『ムーミン』の脚本を手掛けたことを皮切りに、アニメーション作品を主な活躍の舞台とする売れっ子脚本家となる。そんな藤川さんがメインライターを務めた代表作、『宇宙戦艦ヤマト』によって、アニメの世界に革命的な変化がもたらされた。それまで「子どものためのもの」とされていたアニメが、学生や大人たちまで幅広い年齢層から熱狂的な人気を集め、社会現象となったのだ。『宇宙戦艦ヤマト』の映画が封切られると、多くの人々が劇場へ足を運んだ。藤川さんはその時のことをよく覚えているという。

「劇場で泣きました。やっとたどり着いたなって。家族を連れて劇場の一番うしろの席でこっそり観ていたんですが、周りの人もみんな泣いているし、あのときは「ああ良かったなあ」って感動しましたね」

その後、藤川さんの家族内でも変化があった。

「『宇宙戦艦ヤマト』が大ヒットして、一時期は口も聞いてくれなかった父が、私の仕事に興味を持ってくれました。そのあと、私は小説家として『宇宙皇子』(古代日本を舞台にした歴史ファンタジー小説。累計1000万部以上を売り上げ、ベストセラーとなった)を書いたのですが、親父はいつも書店に通ってくれて。「お前の本はいつも積んであるけど売れていないんじゃないか?」と聞かれたので、「あれは売れちゃって、新しいのを積んでいるんだよ」と言ったら、やっと納得してくれました(笑)。そのときはじめて、「息子は一人前の物書きになったんだな」と思ってくれたようです」

現在でこそ、世界中に多くのファンを持つ日本の「アニメ」だが、当時はまだその黎明期だった。藤川さんは、原作の書ける脚本家として、アニメや漫画の世界でその先駆者ともいえるクリエイターたちと多くの仕事をともにすることとなる。

「『鉄腕アトム』(アニメ第2作)の脚本を書いたときのことです。もともと私がメインライターを担当することになっていたのですが、原作者の手塚治虫先生がそれを断固として拒否してしまったことがありました。西崎義展(アニメプロデューサー)と一緒に仕事をした人とは仕事をしたくないという理由でした。そのわだかまりを解くために手塚先生とのお食事会を開いて下さった方々があって、私たちはテレビ番組に向かう姿勢を語り合い、手塚先生にも納得していただきました。誤解が解消されたことで、手塚先生が「今度は私と一緒に仕事をして下さい」と言ってくださったので、私はその後、日本テレビの『愛は地球を救う』という番組で手塚先生原作作品の脚本を担当したのでした。大変気さくなお付き合いをしてくださる方でしたね。また、その後、『マジンガーZ』のメインライターを務める機会もありました。その際に原作者の永井豪さんは「藤川さんの作品は一番おもしろい」と、わざわざアフレコスタジオへ助手を走らせて伝えてくれました。普通では考えられない、ありがたいことでした。そういう漫画家の方もいらっしゃいました」

挑み続けるテーマ

小説、ドラマ、特撮、アニメ-。藤川さんはその70年以上のキャリアで、枚挙にいとまがないほど、様々なジャンルと作風の作品を生み出し続けてきた。だが、そのなかで常に大切にしてきたテーマがある。

「『ウルトラセブン』で、最後に飯島さんと一緒につくり上げた「セブン暗殺計画」という思い出深いエピソードがあります。『ウルトラマン』放送終了後、飯島監督がシリーズを離れてしまい、自分にとっても苦しい時期が続いていました。あるとき突然、「また俺、今度『ウルトラセブン』撮るよ。何でも良いから書かないか?」と飯島さんからお電話をいただきました。こちらも「よし、やってやろう」と大いに意気込んで取り組んだその話は、「弱い宇宙人でも結集すればウルトラマンを絶体絶命に追い込めるんだ」という気持ちで書いたんです。達成感のある作品となりました。僕が「ウルトラマン」シリーズで担当した怪獣や宇宙人は弱小なものが多かったですし、学生時代には下町と山の手の格差を感じたりしていましたから。力の弱い者の味方になりたいという想いが常に心のなかにありました」

『ウルトラセブン』に限らず、藤川さんの作品には、力の弱い者が逆境に立ち向かう構造のものが非常に多い。著作、『宇宙皇子』は、主人公が過酷な差別と闘う中で英雄へと成長していく物語だ。メインライターを務めた『銀河鉄道999』でも、主人公は宇宙を旅するなかで、それぞれの惑星で迫害を受ける人々に出会っていく。

「時代が進むにつれ、一生懸命やる人と遊び呆ける人に分かれていったような気がします。そのなかで、馬鹿にされて、のけ者にされていくグループもあるわけです。そのような人たちを庇ってやりたいという気持ちがありました。どんな社会になっても、抜け出して強くなれる者は良いけれども、そうなれなくて苦しんでいる人が沢山いるはずです。そういった問題をまともに取り扱うとシリアスドラマになってしまう。ですが、私は『ウルトラマン』を書くことで、そのようなテーマをいかに面白く伝えられるかということを学びました。その後、色々な作品を手がけましたが、いくら時代が変わっても、いつも奥底に流れているテーマは同じだったんです」

だからこそ、藤川さんは「見落とされがちなもの」が重要なのだと強調する。

「表面的なものだけを見ていては駄目です。そのほうが簡単だからといって流行だけを追ってはいけません。他人が「見落としていること」が必ずあるはず。何が本当に求められているのかを念頭において、それを探し出すことが一番大切なんです」

今年、御年90歳を迎えた藤川さん。体はとても元気だといい、現在はもっぱら、次の作品づくりに余念がない。そして同時に、若い世代の将来を楽しみにしているという。

「やっぱり死ぬまでやめられないんでね(笑)。今はコツコツと「最後の作品」にむけて下調べをしています。若い方たちがこれからの時代、どうなっていくのかを見届けるまでは元気でいないと。今は難しい時代ですよ。時代のなかの何が問題なのかを見抜くことが最も重要だと思います。そうして、何か目標を見つけたら突進したほうが良いよ。やるだけやっちゃってから一息いれればいいんです。真面目に一生懸命やってさえいれば、自然と助けてくれるようなことが起こることもありますから」

(石野光俊)

本記事で触れた作品たちを是非一度ご覧下さい。

ウルトラマンシリーズ、怪奇大作戦など、円谷プロ作品を定額見放題で楽しめる”ウルトラサブスク”「TSUBURAYA IMAGINATION」 https://imagination.m-78.jp/