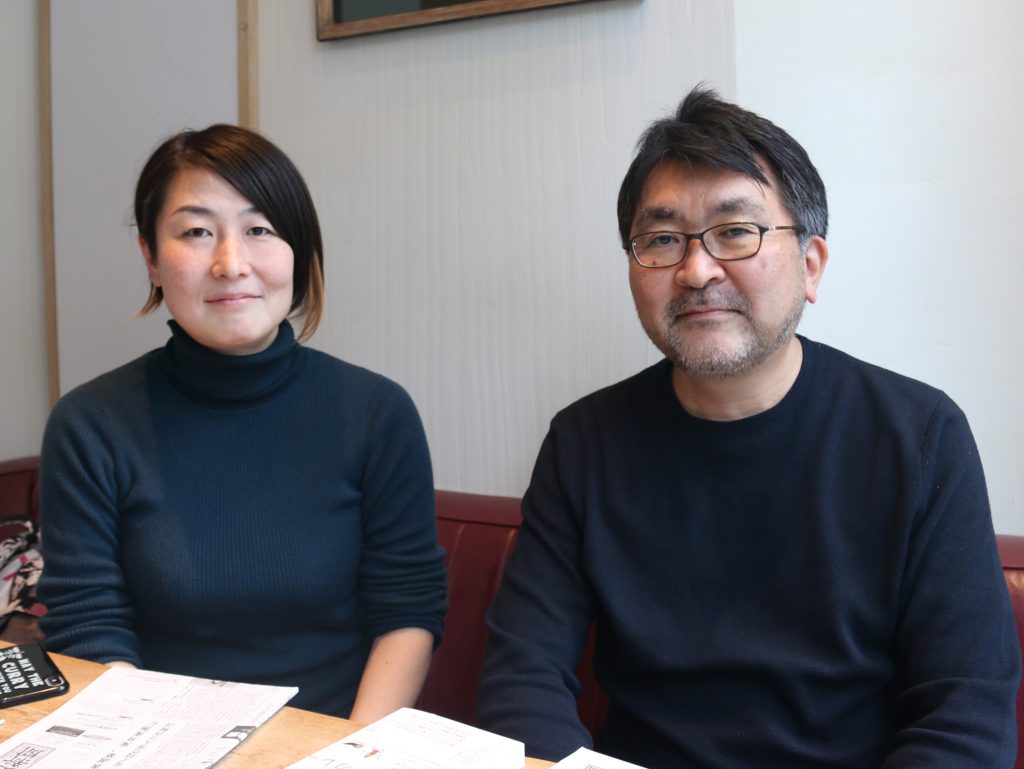

(左から)江口亜維子さんと加藤文俊さん

いろいろなまちへ旅をし、カレーをつくる「カレーキャラバン」という活動がある。スパイスと玉ねぎ以外の具材は自由。旅先で材料を調達し、ふらっとやって来た地元の人とあれこれ話しながら一緒にカレーをつくり、皆で食べる。

そんな活動を行っているのは、江口亜維子さんと加藤文俊さんだ。カレーキャラバンを始める端緒となったのは、2010年度から11年度に東京都墨田区で行われた「墨東大学」プロジェクトだった。商店街の空き店舗を利用してまちの人と交流するこの企画で、大のカレー好きである江口さんの「商店街で手に入る材料だけでカレーをつくれば、そのまちのことを知ることができるのでは」というアイデアから、カレーをつくることにした。

シャッターを開け、キャンプ用の道具で調理していると、通りすがりの小学生の男の子が手伝い始めたり、鍋をのぞきに来て味見をする人がいたり、「あそこの店で味噌買えるぞ」と教えてくれる人がいたり。カレーを食べた隣のもつ焼き屋のお客さんは、「お礼に」とビールジョッキを持って来た。

墨田区のまちの中でカレーをつくったら、人が集まってきてなんだか面白いことが起こった。加藤さんはこの日を「衝撃だった」と振り返る。

他のまちでこれをやってみたらどうなるのだろうか。“衝撃”を経て、「旅しなきゃ、と思った」と江口さんは言う。

翌月に再度手ごたえを得ると、次の回では新潟に旅立った。「旅するから、“キャラバン”だ」と、この活動には「カレーキャラバン」という名がついた。以来、全国各地でカレー鍋を炊き、その数は78回を数える。

大切にしているのは、カレーにこだわらないことだ。カレーに関しては皆、思うところがある。「野菜の切り方一つでも、切ってもらうと『あ、そうくる?』という面白さがあったりする」(江口さん)。「ルーは使わない、食材は現地調達」という最小限のルールしか決めておかず、周りの口出しを聞き入れながらつくる。そうして、そのまちだけのカレーができ上がる。

カレーは嫌いな人がそう多くなく、誰がつくっても大体おいしくなる料理だ。皆がつくり方を知っていて、「食べる」も含めて誰もが自分なりに参加できる土壌がある。加藤さんは「つくるのに時間がかかるのも良い」と言う。途中を楽しみやすく、会話しながらゆっくりと完成へ近づいていけるのである。

一緒にカレーをつくる時には、相手が何者なのかは気にしないものだ。名刺交換や肩書きはむしろ邪魔になる。「鍋の前では皆フラット」と江口さんは話す。加藤さんは慶大環境情報学部の教授であるが、そう名乗ることなくコミュニケーションができる場所が心地よいという。カレー鍋を中心とする空間は、性別も、年齢も、バックグラウンドも、ハンディキャップも超えたところにある。

これからは、無駄な道具をそぎ落として旅に出たいと考えている。そしてその先には海外進出も視野に入れる。江口さんは、昨年ドイツでカレーづくりをした経験から「世界中どこでもできる」と実感している。このスパイス香る空間が海を越えて現れる日は遠くない。

活動を始めてもうすぐ7年。続けられる理由を「自分たちが楽しいから」と話す二人は、終始心底楽しそうに話をしていた。肩ひじ張らない姿勢も、人の集まる場づくりの重要な材料なのだろう。

カレーキャラバンの旅はまだまだ続く。

(青木理佳)