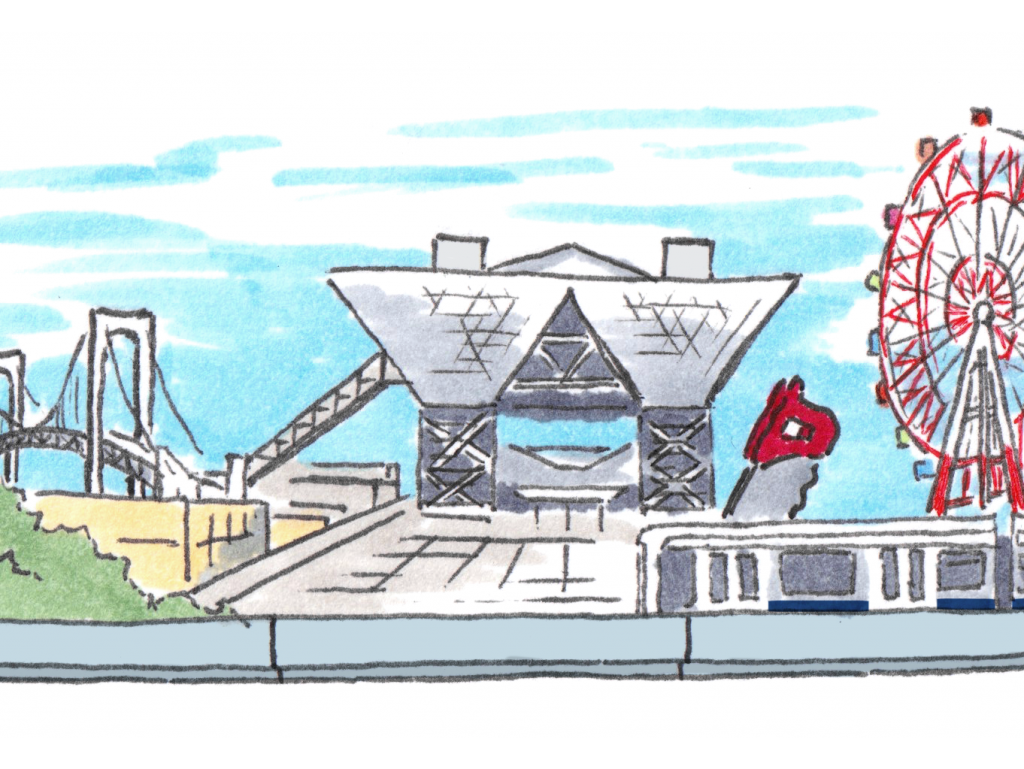

東京ビッグサイト 挿絵=鈴木裕(環3)

皆さんは臨海副都心についてどのようなイメージを抱いているだろうか。多くの人はお台場、有明の東京ビッグサイトなどの商業的なスポットが思い浮かぶかもしれない。しかしそれはほんの一部でしかない。見方を変えてみると様々な側面が見えてくる。

臨海副都心は、建設などで出た残土や都市活動で生み出されたゴミを東京湾に埋め立てて形成された都市群である。「いわば都市の余剰を整理し、人が利用できるように変換した空間となっている」と話すのは、社会学者で早大の若林幹夫教授だ。

都心の他の地域と比べても歴史が浅い。1990年代、まちづくりの見本を世界に発信するため計画された、「世界都市博」に際してこの地域は開発された。結局、都市博自体は途中で中止となったが、都市は残った。

若林教授は「臨海副都心は一言では言えない複層文化の空間だと思う」と話す。商業空間から少し離れるだけで、マンションなどの住環境や、会社、キャンプ場がある上、この一帯は海の玄関口というインフラの要所としての一面も持ち合わせる。しかし、お台場や豊洲などの各都市がそれぞれ特色とにぎわいを持っているにも関わらず、それが連続して広がることがないという。

「道に出る必要がない街」、つまり点でのみ成り立ったこの地域では、施設それぞれが都市空間に背を向けていると若林教授は指摘する。施設それぞれの中だけに街があるのだ。広大すぎて扱いきれない土地が広がり、空白が一層際立っている。また、巨大資本や行政が都市開発を主導し、個々人が入り込む隙間がなくなってしまったために、無機質な印象が否めない。それはまるで、「都心の郊外」の様相を持つ。

2020年の東京オリンピック開催に伴い、臨海部にも開発が及ぶ。街の様相は変わるかもしれない。しかし、それだけで本当に文化が積み重なる魅力ある空間になっていくだろうか。資本の投入だけでは、過去の繰り返しでしかなく根本的な解決とはならないだろう。「街ってそこに暮らしている人がつくっていくもの」。若林教授は住んでいる人の意識が重要だと話す。

「開発当初に住み始めた第一世代の住民は、街に対する愛着が強い」と若林教授。後から流入した住民も、彼らとともに街の魅力を認識し愛着を持つことができれば、魅力は再生産されるはずだと言う。

都心に近い場所に、臨海部ほどの広大な土地は残っていない。東京最後の開発となるであろう臨海部を今後も見守っていきたい。

(小野塚優太)