普久原祐輔さん=慶大日吉キャンパス(横浜市港北区)

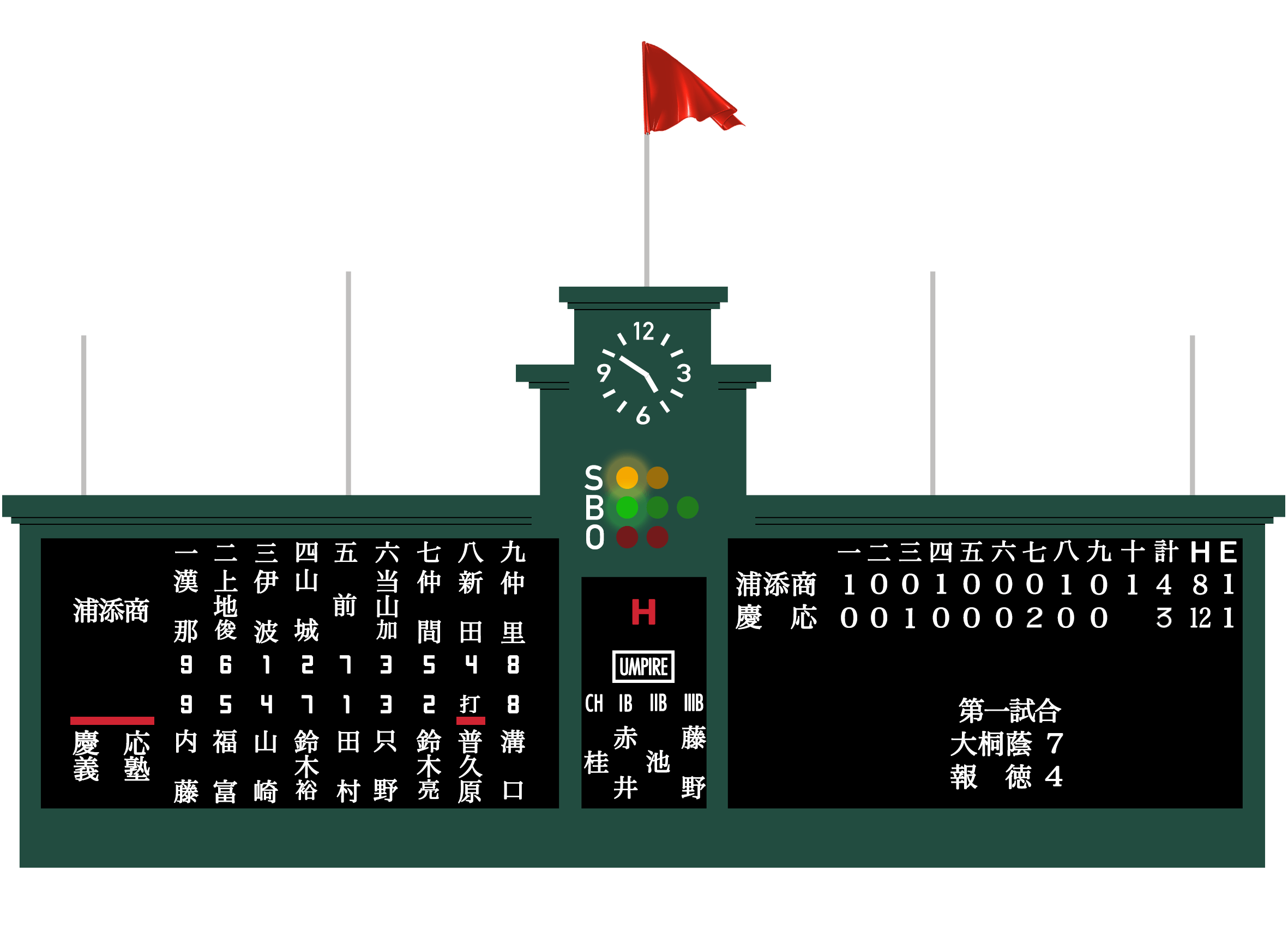

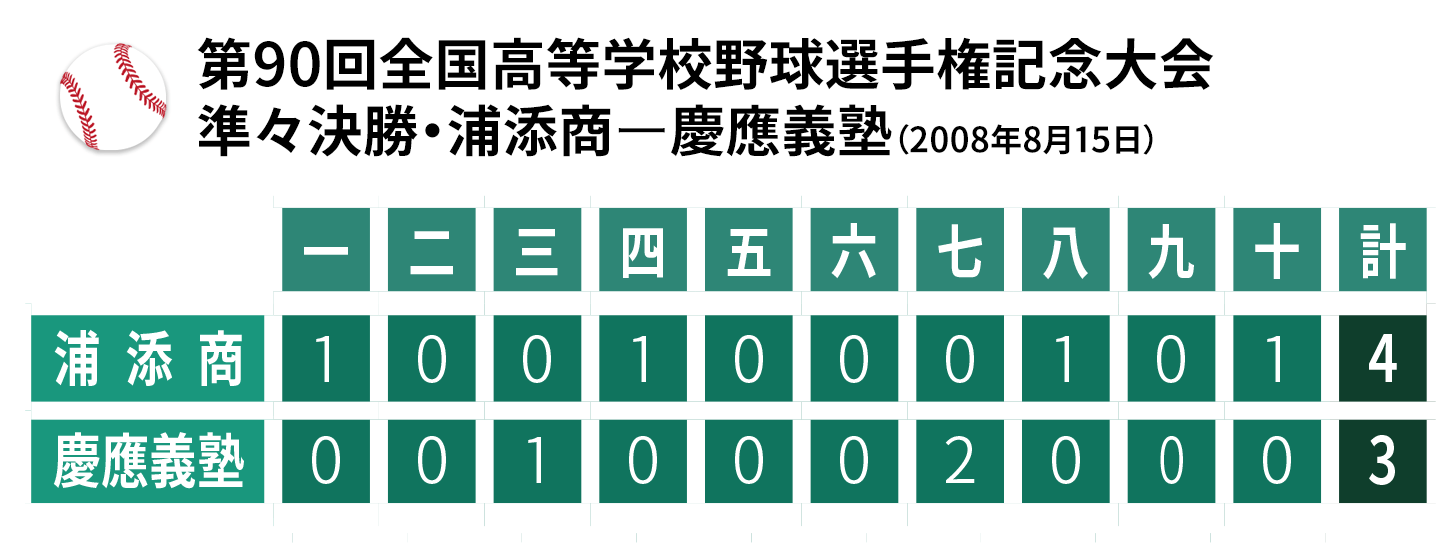

準々決勝の浦添商戦、同点で迎えた九回裏。塾高は連打でチャンスを作った。打順が下位打線に回ったこともあり、自身の出番が来ると予想し、代打の準備を始めていた。

「監督とも目が合い、自分の名前が呼ばれると思っていた」。しかし、この回に出番は回ってこなかった。

監督の考えも分かっていた。バッターボックスには捕手の鈴木亮選手。この場面で代打を出すとなれば、その選手が決めきれなければ延長戦で控えの捕手を投入しなければいけなくなる。

それでも、声がかからなかったのは、「こいつなら九回で決めきれる」と監督が確信できるほど信頼に足る選手でなかったということ。それがショックだった。

1点をリードされた延長十回裏、先頭に代打でコールされた。相手投手の直球がど真ん中に入り、上手く右前に運んだ。「1点ビハインドということもあり、スタンドが大いに沸いていた。多くの人に自分のプレーを見てもらっているという実感があった」。ここまで野球を続けてきてよかったと思えた。

結局、後続が得点に繋げられずチームは敗退した。

「憧れの晴れ舞台である甲子園でプレーすることは、球児にとって一生の宝物」。たとえ自分がエースでも4番でもなかったとしても、チームの勝利に貢献できる。全力で戦い、負けたとしても自分の能力を出し切った達成感がある。

会社員として働く今も、事あるごとに甲子園の打席を思い出すという。「人生の中で、甲子園ほど辛い思いをしたことはなかった。あの経験があったから、どんなことがあっても頑張れる」。大歓声の中で放った一打は、チームの中での自身の努力を象徴するヒットだった。

「この大会を最後に野球をやめよう」と決めていた。最初で最後の甲子園の打席で、初めて野球を楽しいと思えた。宿舎に戻ると、不思議と清々しい気持ちだけが残っていた。

(椎名達郎)