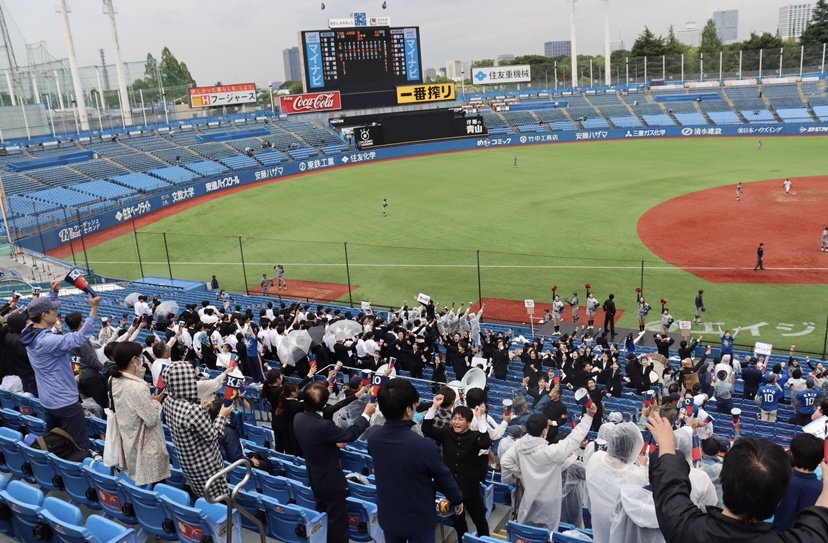

内野応援席に悲願の塾旗がはためいた。六大学野球において、今春リーグ戦から応援席が復活した。コロナ禍を経て、約3年半ぶりの応援席ではどのような光景が見られるのか。慶早戦を2週間後に控えた5月13日、本紙は慶立戦の応援席へ実際に足を運んだ。またコロナ禍の応援席も知る現役應援指導部員のMさん(商・4)とSさん(法政・4)の2名に話を聞いた。

應援「指導」部としての本分が果たせるように

応援席の復活に際し、MさんとSさんはどちらも「応援部」ではなく「應援指導部」としての意義について語った。應援指導部にとっての応援とは、自ら応援することに留まらない。観客のみなさんに働きかけ、一緒になって応援すること。応援団から直線的な矢印の形で応援を選手に届けるのではなく、お客さんを経由してその矢印の形を大きくする。そのためにお客さんに応援を働きかける。お客さんとともに応援を作り上げる。それこそが應援指導部の本分であり、慶應義塾の理念・精神に則った応援でもある。

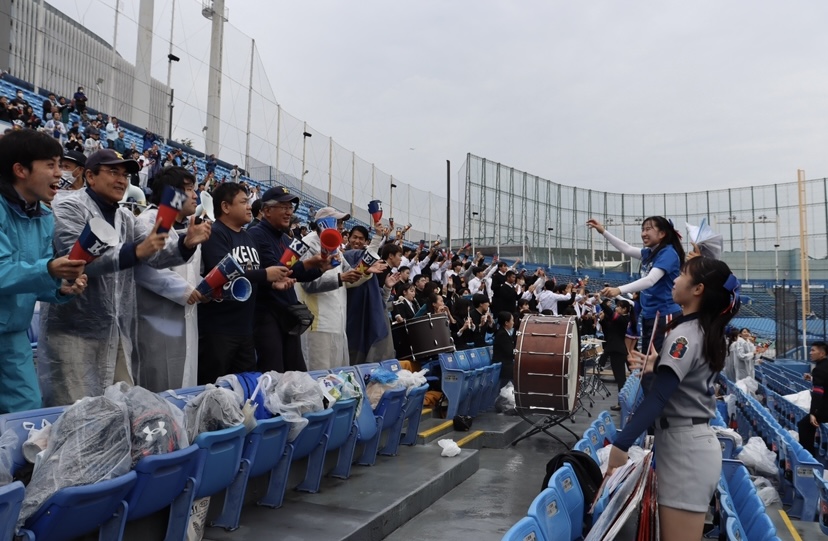

実際の応援席にも、その應援指導部の理念が濃く表れていた。観客に向け、明るくハキハキと向き合う部員のみなさん。時には笑顔で、記者に対しても「大きな声で、お願いします!」と語りかけていた。

特に印象的だった場面がある。Sさんが観客の子どもに働きかける場面だ。怖がられないよう笑顔で、「外丸~!でお願いします」と声をかける。子どもがそれに応じる。横に座っていた保護者の方も和み、応援に加わる。雨天だった立教戦、応援団は傘もささずに応援を続けるが、応援席の観客との熱意の差は感じられた。しかし、應援指導部の地道な声掛けが、観客を応援団の一員へと次第に変えていった。

「子どもに応援指導するのは、よくやることです」とSさんは語る。Sさん曰く、「子どもはよく声を出してくれるし、指導して声を出してくれると場が和みます。そういう和んだ空気感が周囲のお客様の声の出しやすさに繋がったりします」とのこと。「応援団」ではないからこそ、威圧感などを与えず、お客さんとの明るいコミュニケーションを取りながら応援を作り上げていく。これこそが、慶應らしい応援なのだ。「今年の応援コンセプトは、『KEIO PRIDE』。慶應の理念に照らして、慶應らしい応援をしようということです。人間交際(じんかんこうさい)とも言われますが、お客様とコミュニケーションを取りながら応援を作っています」

このような現在の応援席の状況に、Mさんは「我々の部としての目標が真に達成できるようになったのは大きく、一番うれしいことです」と述べる。「観客の皆様と応援を作り上げるのが、應援指導部の本分」とも語るMさんは、その喜びを静かに嚙み締めるよう、応援席復活の感想を語った。

またSさんは、「「応援部」よりも、應援「指導部」のほうが楽しい」と述べる。応援指導にお客さんが応えてくれた瞬間。それが実って選手がヒットを打つ、点を入れる瞬間。そしてその達成感。「今年から應援「指導部」に戻った。本当に楽しい。こんなに応援は楽しい」と明るい表情で応援席復活の感想を語った。

応援席全体も、応援席復活に喜ぶ應援指導部の方々に呼応しているように記者の目には映った。三色旗モチーフのメガホンを、観客の方々が思い思いに使う。試合終了時には、メガホンが原型をとどめていない観客の方もいたほどだ。メガホンから、観客の試合にかける思いが伝わってくる。クシャクシャになったメガホン。ずぶぬれの應援指導部員と観客の気持ちは一つだ。

應援指導部の方に応援を促されながらも、観客の方々ひとりひとりが思い思いの応援もする。特に前列では顕著だ。ピッチャーに向けて様々な声援が送られる。

肩を組み、応援席が一体となって若き血を歌う。応援席の醍醐味だろう。声出しだけが応援席ではない。もしかしたら、応援は五感で楽しめるものなのかもしれない。そう思わせるものが、応援席にはあった。若き血にはあった。

このようなお客さんの状況にMさんは、「目線を合わせて声出しが出来る環境は、非常に素晴らしいものであると部員の多くは考えている」と語る。コロナ禍では、観客の方の発声が不可能だった。このことへ一種のあきらめが観客のみなさんにあったであろうし、その中で熱量を確保するのは難しかった。だからこそ、コロナ禍における応援団エリアで観客の方と対話できなかった時とは違い、観客と入り混じっていろいろな応援が可能な今の環境が、「戻ってきて、とてもよかった」。應援指導部の応援ではなく、応援席全体での応援。勝つためにより良い、観客の方々と一体となり行う応援。そういったものが達成しやすい非常に良い状況が戻ってきた。

部員経験がほとんどない中での、応援指導

コロナ禍以降に入学した部員にとって応援席での応援は経験がない。Mさんは、引継ぎでの苦労を語る。「過去の例を参照はできる。けれども、そのやり方を取り入れた意図など、どうしても情報から読み取れないものもある」。過去の応援をトレースするだけでは、「勝利に貢献するような、本質的な応援につながらない」。昔のやり方、そしてコロナ禍でのやり方。1つずつ意味付けし、やるべきことをやる。必要なことをやる。観客の方が求めることと應援指導部としてやりたいことのわずかなズレ。そういったものの修正も必要だ。野球に限らず毎試合ごと、部員からの応援の反省点を集め、フィードバックしていく。「過去を踏襲するだけの応援ではなく、今の状況から応援席を作り上げていく。やりながらコロナ禍後を乗り越えていく」と、覚悟を語った。

Sさんは、現場ノウハウがない難しさを語る。「技術・ノウハウがなく、お客様と対話ができなかった」と。中でも、初めて声出し解禁となった1月のアイスホッケーの試合が記憶に残っている。「誰もノウハウがない状況で、誰もが硬直して。お客様から邪魔だと言われてへこんだり、もういいやとなって諦めたり」。このような状況から、Sさんは応援企画責任者として「お客さんと対話して」とよく言うのだそう。スタンドにお客さんがいる状況で、一対一で働きかけたほうが声を出してくれるのに、対話の意識が十分浸透していない状況があった。そういう人が多く、苦労した。この点は徐々に改善され、慶早戦に向けても仕上がってきているそうだ。

慶早戦に向けて

最後に、5月27日28日に迫った慶早戦に向け、塾生・塾員へのメッセージと応援指導への意気込みを聞いた。

Mさんは、「ぜひとも塾生は試合にきていただきたい」と語る。コロナ禍を通じ、応援をする機会は減ってしまった。塾生にはぜひとも来場して、応援の楽しさを味わってほしい。一緒に応援する慶應の応援、そのもの自体がすごく楽しいこと。応援席に散りばめられているそういった要素を感じ、大学生活がもっと豊かなものになれば、と塾生に向けて語る。また、塾員には「社中一体という考え方がある。塾員も含めて協力することで、大きな力を生み出せる。ぜひ我々と一緒に応援出来たら」と語った。

Sさんは、「慶應の応援席は、観客全員で応援団。これは他の5大学と大きく違うところ。来てくださる塾生の皆さんは、応援席でともに応援団として盛り上がってくれれば」と塾生にメッセージを送る。また塾員には、「慶應は社中一体。他大は応援団OBが多い中、そういった人でなくても来てくださる。やはり塾員の皆さんの力は大きいもの、慶早戦を、応援団の一員として盛り上げてくだされば」と語った。

応援の意気込みについては、次のように熱く語って頂いた。「周知の事実だが、早稲田はライバル。負けるととても悔しい。この悔しさを我々は多く味わってきた。この悔しさをみなさんに味わってほしくない。逆に、早稲田に勝ったときの気持ちよさ。これには筆舌に尽くしがたいものがある。それを観客の皆さんと味わえるようになった。ぜひとも一緒に味わって、一緒に塾歌を歌いましょう。この楽しさをみなさんに味わってほしい。打倒早稲田こそが、慶應義塾。我々のポリシーでもあります」と語るのは、Mさん。対して、「なぜ慶早戦は盛り上がるのか。これはイデオロギー闘争みたいなものだからではないか。早稲田大学野球部のスローガンは、一球入魂。対して慶應はEnjoy Baseball。修行としての野球と、楽しんでやる野球。早稲田大学応援部もこれに対応して早稲田らしい応援を作っているし、我々應援指導部は慶應らしさに沿った応援をする。精神論とロジカル、バンカラとスマートの対比と、異なるイデオロギーの中での戦い。これが慶早戦の醍醐味だし、だからこそ盛り上がる。だからこそ、負けられない。Enjoy Baseball、ロジカルに野球をやっている我々が絶対勝つし、勝たなければ我々のやってきたことが実らない。そういう裏目標が存在する。だからこその、打倒早稲田。そのあたりを意識しながら早稲田を倒したい」とSさんは語った。

立教戦での応援席取材で記者も感じた、応援席の一体感。應援指導部の方の生き生きとした表情。慶應義塾の応援席には、何よりも楽しさが詰まっている。その場に足を運ばないと味わえない、高揚した空気感がある。これを味わわずして、慶應を卒業するのはもったいない。塾生のみならず、塾員の方含め、27日28日の慶早戦に足を運んではいかがだろうか。応援席には、ともに応援を作り上げ、早稲田を倒さんと日々研鑽に励む應援指導部の方々が待っている。一人でも多くの塾生が応援席に加わり、早稲田を倒す応援をしよう。応援席の学生券は三田・日吉・湘南藤沢キャンパスにて25日まで購入可能だ。観客一同で応援団になり、楽しみながら打倒早稲田!

(橋本成哉)