ちいちゃんが空を見あげると、青い空に、くっきりと白いかげが四つ。「おとうちゃん。」ちいちゃんはよびました。「おかあちゃん、おにいちゃん。」そのとき、からだが、すうっとすきとおって、空にすいこまれていくのがわかりました―

多くの皆さんが教科書で出会っただろう『ちいちゃんのかげおくり』の作者である、あまんきみこさん。幼子のころ、自身も戦争を体験するとともに、よく「かげおくり」をして遊んだのだという。≪平和を語れば≫第3回の今回は、児童文学作家のあまんきみこさんに話を聞いた。

当時はめずらしい一人っ子

あまんさんは1931年の夏、現在の中国東北部、旧満州の地に生まれる。当時としてはめずらしい一人っ子。両親に祖父母、二人の叔母という6人の大人たちに囲まれて育った。

「当時は戦時中だったので、兄弟姉妹がいる子が多かったのよ。でも私はなぜだか一人っ子だった。身体が弱くてよく病気をしたので、あまり外に出る力がない子どもだったかもしれません」

学校もよく欠席したため、小学生の頃は進級があやぶまれるような出席日数だった。友だちとはよく遊んだものの、自らは「集合写真を撮るときに、後ろから顔だけ覗かせるような子ども」だったと振り返る。

読み聞かせの大切さ

そんな少女時代を過ごしたあまんさんが夢中になったのが、「おはなし」。自らの周囲の大人たちは皆それぞれ、個性的な物語を語って聞かせてくれたのだという。

「本当に面白いことに、みんな話してくれる分野が違ったのです。学校の先生だった祖父は偉人伝。祖母はタヌキとかキツネがでてくる民話ね。上の叔母は王子様や王女様が出てくるおはなし。今思えばグリムやアンデルセンの童話でしょうね。歳が7つしか離れていなかった下の叔母はオバケや幽霊の専門でした。夜はひとりでトイレに行けなくて誰かについて来てもらいましたよ。母や叔母が聞かせてくれた寝物語や子守歌。お話を“人の声”で聴く喜びを感じていました。」とほほ笑む。

現在は動画やデジタルデバイスの普及に伴い、子どもたちが「おはなし」に触れる機会も減ってきている。東京ガスが実施した最新の調査によると、絵本の読み聞かせをしている親の約7割が何らかの苦労や負担を感じており、小学校中学年以降の児童へ本の読み聞かせをしている親は全体の4割以下にとどまるという。

だが、あまんさんは、あくまで「“人の声”でおはなしをする」重要性を感じている。

「10年ほど前、講談社で復刊された昔の絵本を読んでいたら、母の膝の上にのり、声が後ろから聞こえたような気がしました。当時の記憶が突然よみがえったのです。『本は自分で読みなさい』という人もいるけれど、私も小学6年生になるまで、親や先生が本を読んでくれたのが嬉しかったし、読んでもらった喜びを90歳になった今でも覚えています」

『きつねのかみさま』あまんきみこ・作 酒井駒子・絵(ポプラ社)

戦時下の日々

困難を抱えながらも、楽しかった幼少期。だが、それは同時に戦争の時代でもあった。

あまんさんが生まれてから僅か一か月の後、日本の関東軍が柳条湖村で鉄道を爆破する。これを一方的に中国側の仕業であると主張した関東軍は、軍事行動を開始。侵攻は本土の日本政府により後追い承認され、満州全域にまたがる傀儡国家が建国された。いわゆる「満州事変」である。

日本国内および国外の占領地域では、政府による厳格な情報統制がしかれ、市民が侵略の実情を知ることはなかった。

「当時は、『今日も学校に行けるのは兵隊さんのおかげです♪』なんて歌っていたわよ。学校では、『中国の人が日本の作った鉄道を爆破したので、日本の軍人は彼らを攻撃した』と習っていました」

強調されていたのは、「聖戦」という概念だ。日本が行っているのは「正しい戦争」であるというイメージが人々の間に共有されていた。

「当時の私たちも『聖戦』という言葉をよく使っていましたよ。日本は“世界平和”のためにこの戦争を戦っている。“正しい”日本には神風が吹いて、必ず勝つに決まっていると言われていました。先生たちもそういうことを教えざるを得なかったのでしょうし、そのように思っていたのだと思う」

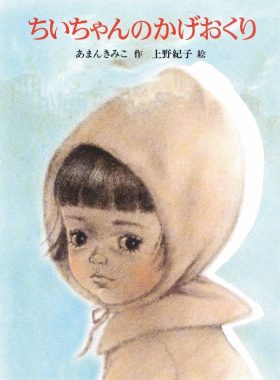

『ちいちゃんのかげおくり』あまんきみこ・作 上野紀子・絵 (あかね書房提供)

空襲と原爆

戦時中に、あまんさん一家が居住していた中国の大連。日本の領土であったため、本土同様、空襲の標的になった。

「日本の本土に投下されたのは焼夷弾でしょう。家が木で出来ているから。こちらはそうではないので、爆弾が落とされていました」とあまんさんは語る。

情報源はラジオと新聞。だが、それらも軍部と政府の監視下に置かれていた。「日本がそんなに空襲を受けているとは知らなかった」とあまんさんがいうように、正しい情報が国民にもたらされることはなかったのだ。

1945年8月6日-。広島に原子爆弾が投下された際には、奇妙なうわさが流れた。

「これは大連だけの話なのでしょうか。当時は『新型爆弾』って言っていたと思うのだけれど、それは『黒いものを透過する力を持っている』と教えられました。当時の作業服は黒っぽい色をしていたので、『明日から白っぽいものを着てくるように』と言われました。私はそのとき、白地にピンク色の格子縞がついたブラウスを着ていったので、すごく恥ずかしかったのを覚えているのですけどね」

戦後、大阪の女学校であまんさんが出会った友人たちは、原爆投下の当時、そのような話を聞いたことがないと言っていたため、未だに真相はわからないのだという。

180度の転回

8月15日―。日本の敗戦という形で、戦争が終わった。終戦から2か月後の1945年10月には、あまんさんの居住していた大連(中国)でも学校が再開されることとなる。

戦前には、植民地主義政策および戦争における日本の正当性を強調していた学校教育。戦後、学校に戻ると、教師たちは真逆の事柄を語っていた。あまんさんたちにとって、これは、さながら「180度の転回」であった。

「あれは本当に辛かった。生徒も辛かったけれど、今思うと先生たちも辛かったと思うよ。戦前と違う先生ではない、同じ先生が違うことを教えるわけですから」とあまんさんは当時の複雑な事情を推察する。

「教育そのものが全く変わりましたからね。日本人は敗戦国民と呼ばれていたので。もし、うっかりしたことを言えば、先生たちの命も危なかったんじゃないかなと思う」

「180度の転回」は、あまんさんら、当時の少年少女たちにとって、あまりにも大きな、途方もない出来事であった。

「『日本が正しいに決まっている。日本が勝つに決まっている』と大きな声で言っていた人たちは、大きな声で反対のことを言いました」

歴史や地理、武道といった授業内容は消え、代わりに、英語やロシア語、中国語の授業がはじまった。あまんさんにロシア語を教えていたのは、本来、数学を担当していた教師。教える側も勉強をしながら、手探りの状態だった。

「内地(日本本土)では、『180度の転回』をしても、しなくても命に係わることはないと思います。ですが、こちらは外地(国外)ですから、『転回』をしなければ、日本へ引き揚げることが出来なくなるという恐怖感を、大人の方は持っていたのではないでしょうか」

満州というルーツ

当時20万人以上の日本人が居住していた中国の大連で、終戦を迎えたあまんさん。そこではじめて、今まで自分が慣れ親しんできた土地が自国のものではないと気づいた。

「女学校の2年生(中学2年)のとき、戦争が終わりました。敗戦を迎えてはじめて、『ここは私たちの国じゃないんだ』って当たり前のことに気づきました。そのときの私は『大きな目で物事をみる』という力を持っていなかったので、バタバタした暮らしの中で、『満州が何か』というようなことは考えていなかったと思います。向こうでもそういう教育はなかったですからね」

だが戦後、結婚して二児の母になってから、急に自らのルーツである「満州」の存在が気になりだした。当時、国会図書館には、満州に関する情報が集積されている部屋があり、あまんさんはそこへ熱心に通うようになる。

「そこではじめて、なぜ日本が満州に侵攻したのかを学びました」と話すあまんさん。かつて学校で教えられていた内容とは真逆の史実に、心の底から驚愕した。

「知らない」は罪

「新聞にも出ていたし、学校でも習ったし。もう本当にびっくりしました。国が逆さまのことを言うんだって。だからもう今は驚かないのよ」

現在、国際社会から強い批判の声があがっている大国ロシアのウクライナに対する軍事侵攻。そこでは、国家間の現状認識の違いが大きな問題のひとつとなっている。あまんさんは、そこにかつての自分たちの姿をみるのだという。

「あれも、本当は侵攻されているウクライナの人々が爆破したといわれて攻撃されているわけでしょう。今は昔とちがって色々と知る方法があるじゃないですか。でも、海外でも私みたいに高齢の人は知る方法がないのかもなって思います」とあまんさん。

「私は国がそういうことをするんだっていうことを若いお母さんだった時に知って仰天したし、そこでそれまでの経緯を初めて知ったのよ。恥ずかしいね。だからそれ以来、私は今でも『満州』っていうことにこだわっています。」

家族や先生、友人たちに囲まれ、「おはなし」に親しみ、異国の青空を眺めていた、幼少期のかけがえのない日々。だが、それは、本来その土地に住んでいた人々を追いやった上で成り立つものだった。

「満州で生まれた私が、いっぱい楽しい思いをして、みんなに可愛がられていたときに、例えば中国の人たちが何をしていたのか。どんな生活を送っていたのか、何も知らない自分がいるので。子どもの時は『知らない』で許されることがあるけれど、大人になって『知らない』ってことは、やっぱりひとつの『罪』だと思います」

後編はこちら

(石野光俊)