著者のジョルジュ・ペレック(1936‐1982)はあまり日本では知られていないのかもしれない。初めて聞いたという人も多いだろう。しかしこのフランス人作家は異色の鬼才であるといってよい。文学の新たな可能性を追求するという目的で設立されたグループ「ウリポ」(潜在的文学工房)に所属していた彼は、その生涯を通して言語遊戯を駆使し、斬新な技法を用いた作品群を残した。

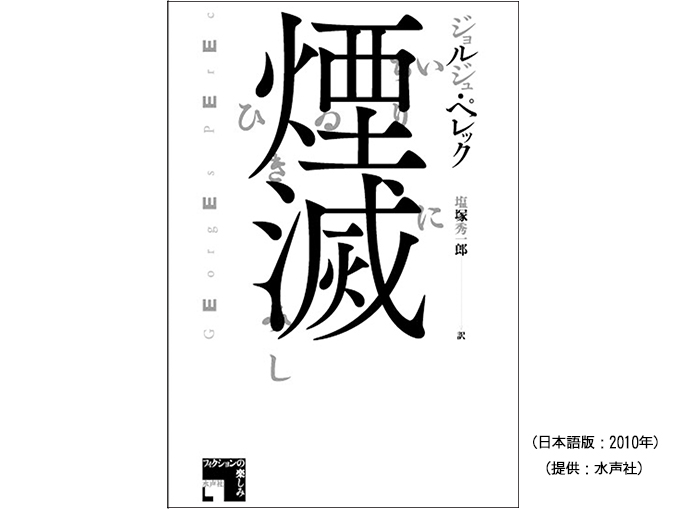

今回取り上げる小説『煙滅』の大きな特徴は、アルファベットの「E」が一回も使われずに書かれているということだ。Eはフランス語において最もよく使われる語であり、これが全く使用不可能ということは、語彙数が約3分の1に減ることを意味する。これはとんでもないことで、名詞や動詞、接続詞の基本的な単語の大半も失われてしまう。eを語尾に置く女性形の単語は全て使用禁止となり、je(私)も用いることができないので、登場人物は名乗ることもできない。このような制約下にありながら300ページもの分量がある。こんな小説は他にないだろう。

ついついこの奇抜な手法ばかりに目が行きがちだが、実は物語の面白さも本書の魅力である。登場人物の一人がある日突然姿を消してしまう。残された謎のメッセージを手掛かりに、他の登場人物は彼の行方を捜すのだが、彼らも次々に命を落としていく。彼らは何かが欠けていると感じつつ探索を行うが、その正体に気づいた時には葬られてしまっているのだ。ミステリー小説として文句なく楽しめる。

この小説は読むたびに発見がある。物語の随所に様々な言語遊戯やパロディが散りばめられ、これほどよく練られて書かれた話も珍しい。その内容だけでなく、題名や仕掛けの数々が「特定のものを消し去る」ということに密接に関わっていて、ナチスによるホロコーストを暗示しているなどといった、様々な解釈が可能だ。

翻訳者である塩塚秀一郎氏の力量も驚嘆に値する。この小説は元々翻訳不可能とされていたが、日本語では「い」段抜きにすることで見事に訳されている。長めの「訳者あとがき」では日本語に翻訳する過程での苦労話が書き連ねられており、そこもまた楽しめる。小説は物語の単純明快さや、読みやすくて平易なものが求められがちだが、こうした珍しいタイプの小説も、たまには読んでみるのもいいかもしれない。

(根本大輝)