政策対応、遅すぎた30年

管理職名簿を見れば、女性の名前がある。男女関係なく積極的に育児休暇をとる。性別によって全く差別されることのない、男女共同参画社会の実現を目指し、世界各国は歩んできた。日本も例外ではなく、1975年の「国際婦人年」を機に、男女間の差別撤廃を目指す動きが活発になった。1985年には男女雇用機会均等法を施行し、改正を重ねた現在では募集や採用、配置、昇進における女性に対する差別は禁止される段階に達している。

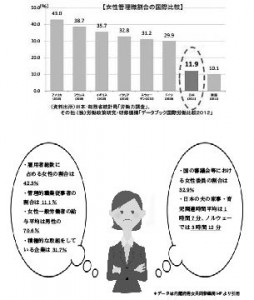

しかし、この約30年の間に、女性雇用の実情はどれだけ変わったのだろうか。先月28日にスイスの研究機関「世界経済フォーラム」が発表した「国際男女格差レポート2014」において、日本は世界142ケ国中104位と低水準を記録した。本当に、日本の政策は功を奏していると言えるのだろうか。

全国地域婦人団体連絡協議会会長であり、埼玉県議会議員を務める柿沼トミ子氏は、この数十年間で「日本国民全体としての意識は大きく変わったように感じる」と話す。 「昔は妊娠したら職場にいられなかった。その点、現在はさまざまな制度が取り入れられ、女性の立場が認められている。先月23日に妊娠を理由に管理職から降格された女性の訴えを認める判決が出たことも、国としての意識が変わったことを示している」。

現在の安倍政権は「女性が輝く日本」を掲げ、積極的に女性に関する問題に取り組んでいる。代表的なものは、2020年までに管理職の30%を女性とする目標だ。

一方で日本の制度の成果は十分に発揮されていないと指摘する。「日本は変化のスピードが遅い。制度が作られていても、実践に移さなくては意味がない。1985年にナイロビ世界会議に参加した際、世界の女性差別に取り組む姿勢の真剣さは日本以上であるように感じられた」。たしかに、厚生労働省のデータによれば、男女間の賃金格差は毎年縮まってきている。しかし、先進諸国の間では最低水準にとどまるのが実情だ。

また、依然として働く女性の約6割が第一子の出産を機に退職してしまう統計が出ている。政策である程度改善することは可能だが、個人レベルでの出産、育児に対する理解も同様に促進していかなければならない。

「大企業はシステムがしっかりしている。それよりも中小企業内における、個人レベルの考えが大事になってくる。子育て中の社員を、経営者は企業の重要な一員という枠の中で考え、思いやりのある配慮をしなければならない。また、女性側も育児休暇をとって当然だと考えずに、守られながら働かせてもらっているという感謝の気持ちを忘れてはならない」。

政策は、企業のシステムを改善し、長い目で見れば人々の意識を変える効果を持つ。しかし、女性に関する問題の全てをすぐに解決することはできない。「過去と比べ、制度が拡充してきたものの、まだまだ課題はたくさんある。だが、意見で対立することがあっても、性別で対立する必要性はないはず。課題をクリアできるよう今後も休まずに女性の問題に取り組んでいくことが、政治に求められる」。

(阿久津花奈)

医師 池田美智子さん 育児期の女性医師を支えたい

現在、医師国家試験合格者の4割近くを女性が占め、女性医師のさらなる活躍の場が広がっている。しかし、彼女らを取り巻く環境は活躍を後押しする上で決して十分なものとは言えない。

池田美智子さんは慶應医学部を卒業後、勤務医として働き、1993年に池田耳鼻咽喉科を開業した。自身も二人の子育て経験を持つ。子供が生まれてからも、子育てをしながら手術をこなすなど医師として第一線で働きつづけた。しかし、その後夫の仕事の都合により三年間海外で過ごし、仕事から離れた。帰国して現場復帰した直後は、手術をするにも手が震え、精神的なプレッシャーも相まってノイローゼの状態になってしまったという。「生命を預かる医師にとって、完全なブランクを作らないことが、子育てがひと段落した後のスムーズな現場復帰につながる」。

社会が出産育児の時期の女性医師を支えるためには、まずは保育所の充実が不可欠だ。医師の仕事は替えがきかず、患者の様態の急変など突発的なニーズもあるため通常保育のみならず、延長、病児、夜間や休日の保育も必要だ。これらすべてをカバーできる保育園は皆無に等しく、このことが医師不足の一因であることは明らかだ。

池田さんは、私財を投じて2006年に女性医師のためのナーサリースクール「Dr.Mom」を開設した。ここでは前述の特殊な保育にも対応しており、医師としてのキャリアを継続しながら子育てとの両立を目指す女性医師のニーズに応えている。利用者は着実に増加しているが、対象を女性医師に限定したため、行政からの補助を受けられないのが現状だ。

たとえば病院と町の保育園が協力して地域ごとのブロックをつくり、病児保育は病院が、通常保育は町の保育園が、といったように保育の役割分担を行う。考え方次第で女性医者の働きやすい環境が出来るはずだ。

(日沖翔大)

弁護士 西美友加さん 広い視野を持って環境づくりを

近年、女性弁護士の比率が高まってきているものの、いまだ18・1%(2014年10月現在)と低い数値のままだ。男性が大半を占める業界であることに変わりはなく、女性ならではの苦労も多い。自ら法律事務所を立ち上げ、知的財産,一般民事・家事・刑事事件などさまざまな分野の法律業務に携わる西美友加さんに話を聞いた。

弁護士として働く中で感じたのは男性からではなく、女性からの差別だ。職場には弁護士のみならず、秘書を始め、立場も仕事内容も異なる人がいる。大手事務所に所属していたころ、職場の男性と同じように弁護士として活躍することを快く思わない年上の秘書の女性から、嫌がらせを受けたこともあった。こうした所にも男女差別の考えが残る。

ここ数年、制度や政策の上でも、育児をしながら働きやすい環境作りが進められている。「妊娠、育児で思うように仕事ができない人の働く権利について議論されることは多い。しかし、彼女たちが仕事を出来ない分のしわ寄せを受ける人々に対して、目が向けられることはあまりない」と西さんは語る。妊娠などで職を離れる人がいても、その分の負担が一部の人に集中することのない制度が必要だ。

その一方で、「女性自身も責任のある地位に就いたからには、可能な限り仕事を続けるべきだ」と呼びかける。

また、女性が少ない弁護士業界では、気楽に悩みを相談できる同性の相手がほとんどいない。そのため同じ組織内で安心して相談できる場所や制度が整えられているべきだ。だが「日本においてそのような場所や制度はほとんど存在しない」と話す。

悩みの相談もできずに一人で負担を抱えて苦しんでいる女性がいる。こうした現実も踏まえ、働く女性のための環境を整えていかなければならない。

(小林良輔)